一、强化风险意识,识别新型诈骗套路

1.警惕AI技术滥用

防范AI换脸视频、语音合成诈骗(如冒充亲友视频借钱),需通过线下确认或预设家庭密语验证身份。对声称“AI投资顾问”、“智能刷单”等高科技噱头保持警惕,拒绝非官方平台交易。

2.关注虚拟资产陷阱

避免参与“元宇宙土地炒作”“游戏代币私募”等高风险项目,此类骗局常以高校社群为传播温床。虚拟货币交易需通过合规平台,谨防伪造交易所APP(可借助国家反诈中心APP扫码验证)。

二、筑牢技术防线,保护数字身份

1.密码与验证码管理

使用密码管理器(如Bitwarden)生成16位以上混合密码,避免“一码多用”。验证码绝不外泄,警惕“屏幕共享”要求(诈骗分子借此窃取动态验证码)。

2.设备与网络防护

安装EDR终端防护软件(如奇安信、360高校版),实时拦截恶意程序。连接校园网时启用VPN,避免在公共Wi-Fi下登录教务系统或支付账户。

三、规范日常操作,规避高风险行为

1.信息发布“三不原则”

不公开学号、宿舍号等敏感信息(诈骗分子借此伪造“助学金发放”通知); 不随意扫码领取“校园福利”,警惕二维码跳转至钓鱼网站; 不点击陌生链接(如“成绩异常通知”“论文代写推广”)。

2.交易与授权管控

设置微信/支付宝单日转账限额(建议学生群体根据自身需求设置上限);谨慎授予APP“通讯录权限”、“短信读取权限”,防止信息批量泄露。

四、构建应急响应机制

1.“3分钟止损”流程

发现被骗后立即拨打96110反诈专线,同时冻结银行卡(可通过银行APP一键操作);保存聊天记录、转账截图等证据,通过校保卫处对接警方启动快速止付。

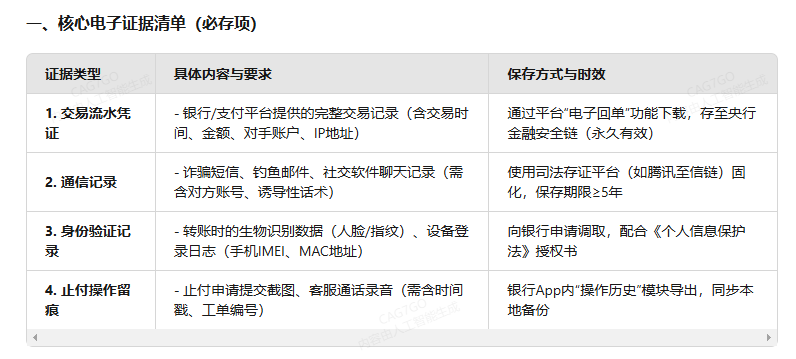

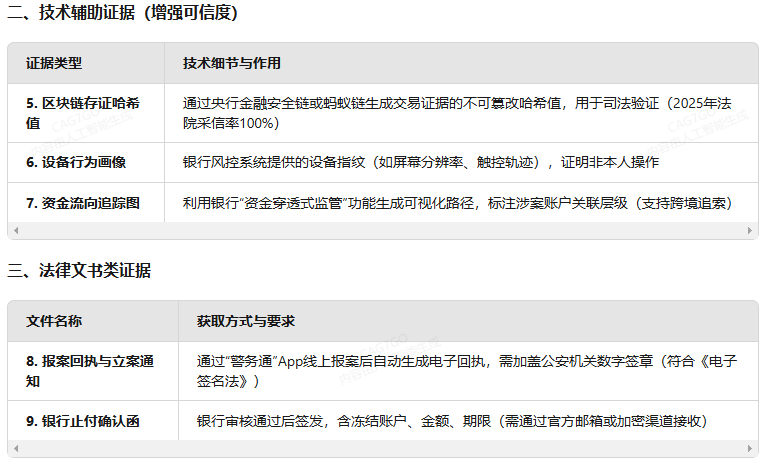

2. 电子证据保全清单